Simples assim. Comentários sobre filmes que já vi, bons ou ruins, recentes ou antigos. Um jeito de falar sobre cinema sem necessariamente ter alguém pra me ouvir.

terça-feira, 23 de outubro de 2012

O Artista (The Artist, 2012)

Quem lê esse blog com alguma frequência já deve ter me visto falar o quanto gosto de soluções inovadoras no cinema, jeitos diferentes de contar uma história, seja no roteiro, edição, fotografia, formato... sabe também o quanto eu aprecio o cinema clássico bem feito, no sentido de capturar através do filme o pensamento, cultura e costumes de uma época diferente, contados diretamente por quem os estava vivendo.

Com isso em mente, e com todo o "hype" atingido por O Artista desde a época da indicação para o Oscar, finalmente consegui parar e assisti-lo essa semana. Não sei se todos sabem, mas o diretor Michel Hazanavicius utiliza o filme mudo justamente para contar a história de George Valentin, um ator famoso e consagrado da época silenciosa que sofre com o advento do cinema falado e cai em desgraça, enquanto Peppy Miller, uma dançarina que começou sua carreira em um dos filmes de Valentim, desponta como a nova estrela do novo cinema.

A ideia é muito boa, um tipo de "metalinguagem", em que o mundo silencioso do protagonista em certos momentos vai sendo invadido pelos sons, aos quais ele resiste, insistindo em achar que fechar-se em sua realidade muda será o suficiente para manter seu sucesso. Foi uma ideia muito ousada e corajosa do diretor criar um filme mudo como maneira de contar essa história, recriando um gênero que estava morto de uma maneira, digamos, "modernizada".

Mas, para mim, faltou um detalhe crítico: uma boa história. É até covardia tentar comparar O Artista com outros filmes que tratam do mesmo tema (a transição do cinema mudo para o falado), como os clássicos Cantando na Chuva ou Crepúsculo dos Deuses (embora a própria abordagem do filme, se "vestindo" de filme clássico, tenda a forçar essa comparação), mas mesmo em relação a filmes contemporâneos, percebe-se que toda a ousadia utilizada na escolha do formato não aparece na história em si, que nada mais é do que uma sucessão de situações previsíveis, mostrando o sucesso, a derrocada, o desespero e a redenção do ator principal, ajudado pela bondosa mocinha da história. Sinceramente, nada de novo aí, a não ser a "capa" retrô. Muito pouco, na minha opinião.

A atuação de Jean Dujardin (premiada com o Oscar de Melhor Ator) também não ajuda muito. Enquanto assistia ao filme, inicialmente me pareceu que ele forçava a barra para se parecer com os atores do cinema mudo da década de 20 (canastrões ao extremo, quase por necessidade, já que a expressão corporal era vital). Mas ao longo do filme, para mim ficou claro que ele se tornou "escravo" das emoções fáceis, sem profundidade. É mais difícil se expressar sem falar? Sem dúvida, mas existem excelentes filmes mudos, e, afinal, ninguém obrigou diretor e atores a fazer o projeto dessa maneira. Lembrei-me então das aparições do ator no Oscar, e para mim ficou claro: estamos diante do Roberto Benigni do século XXI, que parece pitoresco a uma primeira vista, mas torna-se cansativo logo depois. Não acho que ele vá se destacar no futuro.

No mais, todos os clichês de Hollywood (e até alguns de novela da Globo) estão lá: a mocinha de origem humilde que sobe na vida mas continua com bom coração; o empresário inescrupuloso que vira as costas para o mocinho quando ele mais precisa; o ator orgulhoso que prefere desperdiçar sua vida a recomeçar de baixo; e até (como eu odeio!) o animal engraçadinho que rouba a cena e salva seu dono na hora mais importante. Ninguém merece...

Claro que é esperar demais coerência histórica e relevância cultural do Oscar, mas acho sinceramente que aqui ganhou a forma e não o conteúdo. Assisti poucos dos filmes que concorriam ao prêmio desse ano, mas claramente tinha coisa muito melhor. É uma pena, pois sou um entusiasta de experiências e novas maneiras de se contar histórias, e, queira ou não, esse filme levou muita gente a fazer algo inimaginável: ir ao cinema para ver um filme mudo em preto e branco. Só espero que a experiência não tenha afugentado esses espectadores....

Nota: 5,0

segunda-feira, 22 de outubro de 2012

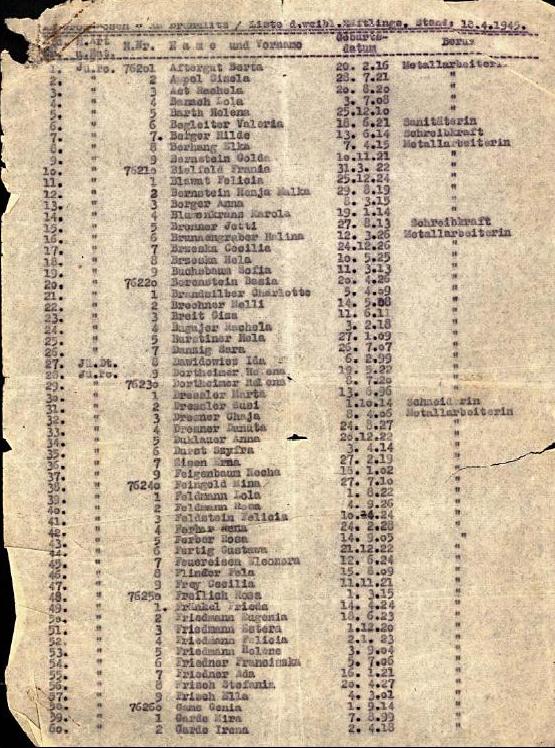

A Lista de Schindler (Schindler´s List, 1993)

A II Guerra Mundial, especialmente o nazismo, está provavelmente entre os assuntos mais retratados no cinema, de todas as maneiras imagináveis. Desde um foco histórico, retratando os grandes atores do conflito (como em A Queda), seja com foco nos conflitos (A Ponte do Rio Kwai, ou as minisséries The Pacific e Band of Brothers), ou até com um tanto de realismo fantástico (Bastardos Inglórios). Esse filme, que marcou a consagração e o reconhecimento definitivos de Steven Spielberg (pelo menos em termos de Oscars), conta uma história sob o ponto de vista dos judeus, e de um industrial alemão que, com o desenrolar da guerra, percebe o mal que está sendo impetrado e tenta fazer algo para minimizá-lo.

A história é essa mesmo: ao se mudar para a Polônia durante a guerra para aproveitar a mão de obra barata dos judeus para montar uma fábrica de armamentos, o empresário Oskar Schindler (junto com seu contador judeu), começa timidamente a salvar alguns judeus sem condições de trabalho, alegando que fazem parte de sua força de trabalho e evitando que sejam mandados para campos de concentração. No momento em que o gueto onde sua fábrica está é fechado, e todos os judeus serão enviados para Auschwitz, ele utiliza sua fortuna e influência para garantir salvar o máximo possível de pessoas.

Spielberg intensifica ainda mais nesse filme a carga dramática que é sua característica, em um projeto extremamente importante sob o ponto de vista pessoal, uma vez que é descendente de judeus. Isso de certa forma é esperado, até. Um ponto mais surpreendente são as atuações. Não porque os atores sejam ruins ou venham de más atuações, mas porque entregam performances muito intensas, e ótimas, contribuindo demais para a carga dramática do filme. Ben Kingsley é um excelente ator e aqui prova isso mais uma vez. Liam Neeson (na época, praticamente um desconhecido, tendo como único papel de destaque até então o filme Darkman - Vingança sem Rosto) tem a atuação de sua vida como Oskar Schindler, sendo responsável por boa parte do sucesso do filme (e começa a pavimentar o caminho para seu sucesso no papel de mentor - como descrito com bastante humor aqui - afinal ensinar Obi-Wan Kenobi, Darth Vader e Batman não é para qualquer um). Mas a alma do filme, no papel do diretor nazista do gueto judaico Amon Goeth, é Ralph Fiennes (também desconhecido na época). Sua imersão no personagem é impressionante, e ele encarna fielmente um personagem psicopata, que faz as maiores atrocidades sem demonstrar emoções, e ao mesmo tempo mostrando desequilíbrio em alguns momentos. Só quem nunca viu esse filme acha que Voldemort, de Harry Potter, é seu vilão mais assustador.

No mais, a tradicional competência de Spielberg, em termos de roteiro, fotografia (o preto e branco com alguns toques de cor chega a ser comovente), trilha sonora, compondo um filme tecnicamente próximo da perfeição. As cenas do holocausto são muito bem feitas, realistas e passam uma emoção enorme, dando rostos aos números infames de que ouvimos falar quando se diz sobre a guerra. Mas não é isso o que me fez ter vontade de escrever sobre esse filme agora.

Assisti esse filme pela primeira vez no cinema, no lançamento (ah, a época de escola), algo como 18 anos atrás. Adorei, me impressionei demais, mas nunca mais havia visto novamente. Conforme até comentei no Facebook outro dia, peguei o filme quase por acaso começando no Telecine Cult. Resolvi assistir, e logo percebi que, em certos casos como esse, quem você é faz uma diferença enorme na visão e no entendimento que tem do filme. Não que eu fosse um completo idiota aos 17 anos, mas ter vivido um monte de coisas a mais, ser pai, e até ter opiniões mais firmes sobre o mundo e sobre relações e injustiças fazem uma enorme diferença na mensagem que você captura do filme. Inclusive, nesse caso, abri uma exceção: apesar de meu ranking de filmes considerar sempre a nota da primeira vez que assisti, fui na planilha e aumentei a nota que havia dado originalmente. Mereceu, e muito. Para mim foi quase outro filme.

É um filme sublime, e entendo que não é nada que falo aqui que fará alguém mudar sua opinião ou gostar mais do filme. O que eu posso dizer aqui é: às vezes existem momentos ou fases mais certas para apreciarmos certos filmes. Percebi isso da melhor maneira possível.

Nota: 8,6 (29o. colocado na minha lista de filmes favoritos)

domingo, 14 de outubro de 2012

O Império Contra-Ataca (The Empire Strikes Back, 1980)

A piada seria melhor se fosse O Retorno de Jedi, mas resolvi continuar a série Star Wars com O Império Contra-Ataca depois de bastante tempo sem postar aqui no blog de filmes. E como eu adoro a série, e especialmente esse filme, não será difícil retomar a produção aqui.

Sequências de filmes, e trilogias, são um fenômeno relativamente recente na história do cinema. Segundo pesquisei, a primeira sequência registrada foi Fall of a Nation, de 1916, sequência direta do controverso Birth of a Nation, de 1915. Após isso, são poucos registros até 1974, quando O Poderoso Chefão 2 se tornou a primeira continuação a vencer o Oscar de Melhor Filme. Trilogias são ainda mais raras nos primeiros anos do cinema: há registro de 3 livros da série Frankenstein, que contavam um mesmo arco de história, sendo adaptados para o cinema na década de 30. No entanto, a primeira trilogia de sucesso foi mesmo Star Wars. Outra inovação de George Lucas no cinema, goste ou não.

Assim, trilogias passam a ser cada vez mais importantes no cinema atual, às vezes até de maneira exagerada. Com isso, podemos analisar um pouco como elas se estruturam: em geral, o primeiro filme é feito quando ainda não se sabe que vai haver uma trilogia. Portanto, tem início, meio e fim definidos. O último filme encerra a história, então também é tranquilo. O problema em geral é o segundo filme. Não tem que apresentar os personagens, e em geral também não tem um fim propriamente dito. Isso faz com que os "filmes do meio" acabem perdendo atratividade.

Mas esse não é o caso de O Império Contra-Ataca. George Lucas, naquela época, sabia que seu forte não era a direção, e portanto chamou um diretor mais experiente, Irvin Kershner, para o segundo filme da saga. Também ainda não tinha a pretensão de fazer um filme infantil, portanto (apesar de Yoda, um personagem mais "muppetizado") não aliviou a história, colocando por exemplo Ewoks ou um (argh) Jar Jar Binks da vida.

Com isso, o filme pega a história de Star Wars e a leva para outro patamar, muito mais profundo e sombrio. Darth Vader aqui não é mais apenas um vilão de capacete engraçado, toda a estrutura de poder do Império (e a dos rebeldes também) é caracterizada, e a ameaça torna-se muito mais concreta. O "contra-ataque" do Império é coordenado e eficaz, culminando com algumas das passagens mais emblemáticas de toda a série: o congelamento de Han Solo em carbonite ("Eu te amo" / "Eu sei"), e, claro, a cena mais icônica de todas: a esperada luta entre Darth Vader e Luke Skywalker.

|

| I am your father! Join me, and we´ll rule the galaxy as father and son. |

E essa cena é exatamente a razão pela qual, um dia, quando eu for mostrar os filmes para minha filha, vou mostrá-los como devem ser vistos, fora da ordem cronológica, com a trilogia clássica primeiro (e se der tempo, depois a trilogia mais nova). Que graça tem ver essa cena sabendo que Darth Vader já foi um menino cabeçudo, já foi um ator ruim, já teve midichlorians, já namorou a Natalie Portman e já foi burro de matar o Samuel L. Jackson? (sim, com spoilers. quem não viu esse filme ainda, gente?)

E é assim, da maneira mais sombria possível, com Han Solo preso, Luke Skywalker sem mão, e com toda a esperança perdida, que o filme acaba. Melhor impossível, certo? Não, pode ser ainda melhor: basta incluir o tema de vilão mais épico da história do cinema, a Marcha Imperial.

How cool is that? Não tem como você ser um vilão melhor que Darth Vader. E não tem como uma continuação ser melhor que O Império Contra Ataca. Pena que depois disso, George Lucas meio que desaprendeu....

Nota: 9,7 (3o na minha lista de filmes favoritos)

Assinar:

Postagens (Atom)